類馬鈴薯(左)與馬鈴薯組(右)植株的表型。">

類馬鈴薯(左)與馬鈴薯組(右)植株的表型。">類馬鈴薯(左)與馬鈴薯組(右)植株的表型。

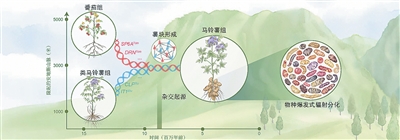

雜交事件驅動馬鈴薯的薯塊形成與演化。

雜交事件驅動馬鈴薯的薯塊形成與演化。本文圖片均由中國農科院深圳農業基因研究所提供

">雜交事件驅動馬鈴薯的薯塊形成與演化。

本文圖片均由中國農科院深圳農業基因研究所提供

餐桌上,馬鈴薯似乎只是再平常不過的一道食材。然而,在科學家眼中,馬鈴薯的來歷是一段跨越千萬年的故事。日前,中國農業科學院深圳農業基因組研究所首次揭示了馬鈴薯組的雜交起源、薯塊形成和輻射分化。

研究發現,馬鈴薯組起源于900萬年前番茄組和類馬鈴薯組的一次古雜交事件,雜交產生了新器官(薯塊)。該研究是“優薯計劃”的又一重大突破,為馬鈴薯遺傳育種提供了全新的理論視角。

突破馬鈴薯育種難題

“馬鈴薯是全球13億人的主食之一,也是重要的無性繁殖作物。”中國農業科學院深圳農業基因組研究所研究員黃三文介紹。作為無性繁殖的代表作物,馬鈴薯擁有高度雜合的基因組和自交不親和的特性,這讓它在育種過程中常常陷入困境:遺傳分析復雜,難以突破新品種選育。

團隊早在前期研究中,就培育出了第一代高純合度馬鈴薯自交系和雜交品系“優薯1號”,一定程度上緩解了育種的難題。然而,他們發現,真正阻擋在面前的,還有另一個未解之謎——馬鈴薯的物種起源。

長期以來,科學界普遍認為現代栽培馬鈴薯源自南美安第斯山脈或智利的野生馬鈴薯,這些野生種經過長期馴化和雜交形成了今天的品種。但“野生馬鈴薯的祖先是誰”一直沒有答案。形態學的線索一度讓科學家認為,與馬鈴薯長相極為相似的“類馬鈴薯”是它的直接祖先。然而,分子進化學的證據卻拋出一個反直覺的結論:馬鈴薯和番茄之間的親緣關系更近。

研究團隊決定,重新審視馬鈴薯組(栽培與野生馬鈴薯)、番茄組和類馬鈴薯組三者之間的進化關系。他們系統分析了來自101份馬鈴薯組、15份番茄組、9份類馬鈴薯組,以及19份其他茄科物種的高質量基因組數據。其中大部分基因組數據已經存在,這項研究對數據進行了再利用。

答案在進化基因組學和分子生物學的交叉中浮現:900萬年前,一次發生在番茄組與類馬鈴薯組之間的遠古雜交,誕生了馬鈴薯組。按照質體基因組的親緣關系,番茄為母本,類馬鈴薯為父本。這是一場跨屬的“基因聯姻”,而且結下了一個演化史上罕見的果實——新器官“薯塊”。

“薯塊”帶來生存優勢

基于此,研究團隊進一步追溯了馬鈴薯關鍵薯塊形成基因的起源。

“薯塊的身份基因IT1來自類馬鈴薯組,而結薯所需的移動信號因子SP6A則來自番茄組。”研究團隊成員、論文第一作者張智洋解釋道,“我們還在基因組中發現了兩個此前未被注意的與薯塊功能相關的重要基因——DRN和CLF。這些來自雙親的等位基因重新組合,構建起一個全新的調控網絡,推動了薯塊的出現。”

研究團隊進一步發現,現今馬鈴薯組內部物種仍約有24%的遺傳組分隨機固定了不同親本的等位基因,呈現出親本鑲嵌的“馬賽克式”模式。即,不同個體攜帶不同親本的遺傳信息,就像一幅由不同顏色小瓷磚拼成的馬賽克畫一樣,導致表型呈現不均一性。

這種馬賽克式的遺傳組合帶來的結果是驚人的:它極大提升了后代的遺傳多樣性,讓它們擁有適應多種環境的能力。在生態學上,這意味著新生的馬鈴薯群體能夠迅速占據新的生態位,并在與親本逐漸形成生殖隔離的同時,展現出超強的雜種優勢與適應性。

薯塊的形成也給馬鈴薯帶來了地下生存優勢。薯塊不僅能夠儲存水分和淀粉,幫助馬鈴薯度過干旱、寒冷季節,更賦予了馬鈴薯無需種子或授粉即可繁殖的能力,通過薯塊上的芽直接萌發新植株。

從考古化石到未來種子

破解900萬年前的故事,科學家們用的是一種被稱為“分子鐘”的技術。它的原理類似于通過基因“進化沙漏”計時:DNA會以相對穩定的速率積累突變,通過比較不同物種的DNA差異,并結合化石年代數據進行校準,就能推算出它們分化的時間。團隊選取了距今約5200萬年的茄科化石作為校準點,最終確認馬鈴薯的雜交起源時間節點。

然而,團隊并不滿足于停留在“揭示過去”。他們已經將這一發現轉化為面向未來的育種新思路。

目前,馬鈴薯的種植運輸、儲存成本高且易帶病蟲害。團隊的目標,是將馬鈴薯從無性繁殖的塊莖作物變革為種子繁殖作物——每畝只需2克種子。這不僅能降低種植成本,還能顯著減少病害傳播風險。

“由于番茄是自交的有性繁殖作物,幾乎沒有有害突變。”黃三文表示,這次起源研究提供了一個大膽的設想:以番茄作為合成生物學的“底盤”,導入薯塊形成所需的關鍵基因,讓番茄在地下長出馬鈴薯。這意味著,未來或許會出現一種全新的“種子型馬鈴薯”,既繼承番茄的繁殖優勢,又保有馬鈴薯的食用價值。

對科研人員來說,挑戰仍在繼續。他們需要在基因組選擇的過程中淘汰更多的有害突變,以確保新型馬鈴薯的穩定性和產量。

“在演化史上,雜交常被視為基因流動的‘邊緣事件’。”黃三文總結,“但這次研究告訴我們,它也可以是物種創新的核心驅動力。”

該研究得到了國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究重大項目、中國農業科學院科技創新工程等項目的支持。研究首次揭示了馬鈴薯起源于番茄與類馬鈴薯祖先種之間的一次古老雜交事件,并導致新器官薯塊的產生,加速馬鈴薯物種爆發式的輻射分化。