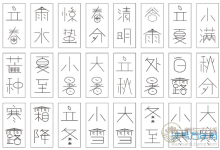

冬至有哪些傳統習俗?冬至是24節氣中的一個傳統節日,也是中國比較重要的一個節氣。冬至又被稱之為冬節,長至節,一般冬至是每年陽歷12月21~23日。不同地區冬至有著不一樣的習俗,究竟冬至有哪些傳統習俗?

冬至習俗-祭天

歷代統治者都要于冬至日祭天。“祭天”即是古代的“郊祀”禮,是歷代帝王禳災祈福,在冬至日必須舉行的一種儀式。

北宋時祭天多在京城的南郊舉行,明清時則在北京天壇的圓丘。圓丘在古代即是高出地面的圓土丘,它像征著天圓,故用來祭天的前一天晚上,皇帝要齋戒沐浴,住在齋宮,冬至日舉行祭天大典。

冬至習俗--祭祖

在民間,有于冬至日祭祖的習俗。冬至祭祖之禮與 元旦 祭祖相同。在祭祖的同時,人們還要向父母長輩拜節。古時流傳有向老人敬獻鞋襪的習俗,此習俗現代仍然十分流行。閩臺有俗諺“冬至大過年,唔(“不”的意思)返無祖宗”,所有外出謀生的人都要在冬至節時趕回家鄉過年,表示年終有歸宿。

冬至習俗-數九九

民間把冬至義稱為作“交九”或“數九”,即從冬至這—·大起,每隔九天作為一個“九”,共分成9個“九”,共九九八十一天,8l天之后便進入春天。冬至之后數九九在全國各地都十分流行,各地的人們根據各地不同的氣候條件、景物特征、農事物候及風俗習慣,編排出了各種數九九的諺語和順口溜。這些諺語和順L:I溜在許多古籍:卜部多有記載。其中最有代表性的是下面這首順口溜:一九二九不出乎,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河開,八九雁來,九九加一九,耕牛遍地走。

數九九的諺語和順口溜不僅僅是人們多年來對氣候的經驗總結,也是人們在嚴冬時節對春天的一種企盼。

吃餃子

在我國北方,每年農歷冬至日,有吃餃子的習俗。諺云:“十月一,冬至到,家家戶戶吃水餃。”這種 冬至的習俗 ,是為了紀念。‘醫圣”張仲景冬至舍藥留下的。 張仲景有句話:“進則救世,退則救民;不能為良相,亦當為良醫。”東漢時他辭官回鄉,為鄉鄰治病。此時。正值冬季,大雪紛飛,十分寒冷。白河兩岸老百姓面黃肌瘦,饑寒交迫,很多人的耳朵都凍傷了。

張仲景看到此情景,便讓其弟子在南陽東關建起醫棚,在冬至那天他把羊肉、辣椒和一些驅寒藥材放在鍋里用水煮,然后把羊肉、藥物撈出來切碎,用面包成像耳朵似的‘。嬌耳”,煮熟后,分給來問藥的人每人兩只“嬌耳”,一大碗肉湯。人們吃了“嬌耳”,喝了“祛寒湯”,全身暖和,兩耳發熱,凍傷的耳朵被治好了‘:后人學著“嬌耳”的形狀,包成食物,也叫“餃子”或“扁食”。

因而,冬至吃餃子防凍耳朵的習俗就被沿襲下來。

一般每年冬至來臨氣溫會變得非常低,在這樣的節氣里,大家一定要多穿衣服,多加鍛煉身體,喝些能暖胃腸的湯,時常保持歡笑心情爽,幸福甜蜜祥瑞降,發發短信喜氣洋,今年冬至又來到,愿你幸福又吉祥,快樂又健康!